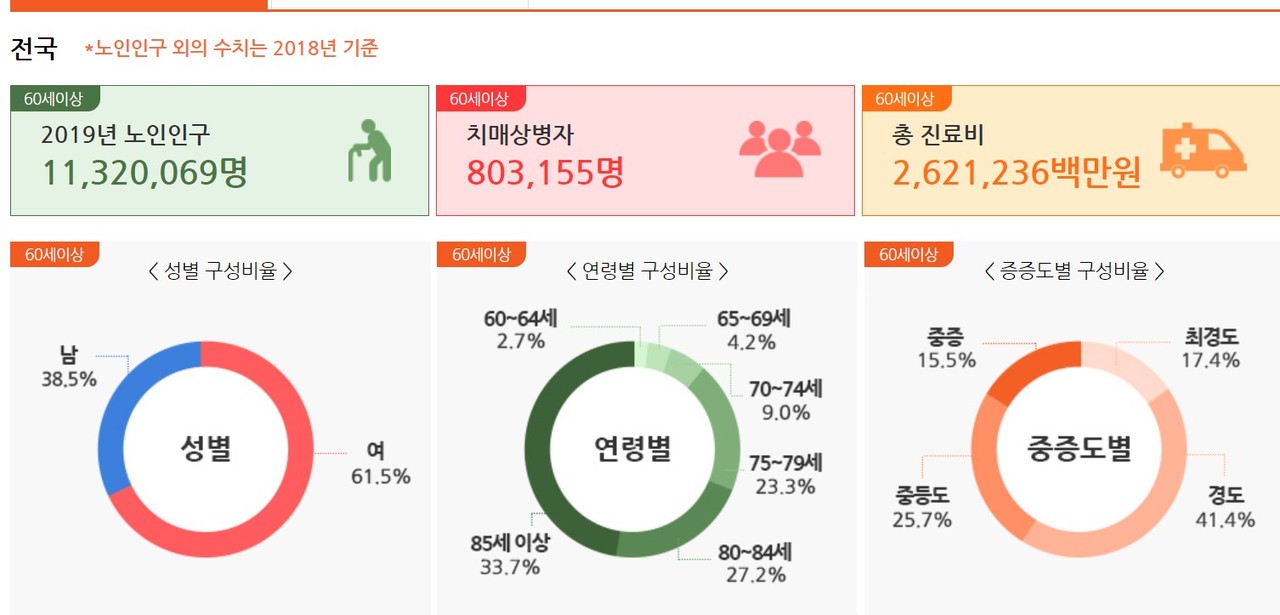

21일은 치매극복의 날이었다. 전 세계에서 약 4600만명(2015년 기준)이 치매에 시달리고 있고, 우리 나라 치매 환자는 2020년 현재 약 80만명으로 추정된다. 2024년에는 100만명을 넘어설 것으로 예상된다.

나이를 먹으면 누구나 위험군에 속하게 되는 보편적 질환이면서 보통사람들이 가장 무서워하는 질병이 치매다. "치매에 걸려 가족의 짐이 되는 것이 가장 무섭다"고 말하는 노인이 많다는 뉴스가 자주 보도된다.

한국은 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화해 가고 있는 국가 중 하나다. 치매 인구도 필연적으로 늘어날 수 밖에 없다. '고령화 사회의 적'이며 '숙제'인 치매를 집중 분석하는 시리즈를 마련했다.

▶치매= 일반적으로 자주 잊고 행동을 제대로 하지 못하고 사람을 구분 못하는 등 정신적으로 문제가 있는 상태를 치매라고 한다. 좀더 전문적으로 치매를 규정한다면, 치매는 '후천적으로 기억, 언어, 판단력 등의 여러 영역의 인지 기능이 감소하여 일상생활을 제대로 수행하지 못하는 임상 증후군'을 의미한다(서울아산병원).

대표적인 치매로 알츠하이머병이라 불리는 노인성 치매, 중풍 뇌혈관 질환으로 인해 생기는 혈관성 치매가 있다. 2020년 기준 우리나라 60세 이상 치매 환자 중 알츠하이머 치매가 72.9%이고 혈관성 치매가 11.2%, 기타 치매가 15.9%를 차지한다.(치매 오늘은)

▶치매의 원인= 뇌 기능의 손상을 일으킬 수 있는 모든 질환이 치매의 원인이다. 흔히 알고 있는 알츠하이머병은 원인 미상의 신경퇴행성 질환으로 전체 치매의 50~70%를 차지한다. 뇌의 수많은 신경세포가 서서히 쇠퇴하면서 뇌 조직이 소실되고 뇌가 위축되는 질환이다. 뇌의 혈액순환 장애에 의한 혈관성 치매는 혈액순환이 안되면서 서서히 신경이 죽거나 갑자기 큰 뇌혈관이 막히거나 터지면서 뇌세포가 죽으면서 생긴다. 나머지는 기타 원인에 의한 치매다.

▶치매는 건망증이 아니다= 50대 정도 되면 기억력의 저하를 걱정하는 사람들이 많다. 툭하면 잊어버리고, 이름이 기억나지 않는다고 이야기하면서 누가 더 잘 잊어버리는지 경쟁하기도 한다. 그렇다고 다 치매를 걱정할 일은 아니다. 잊어버린 것을 시간이 좀더 지나면 기억해 내거나 힌트를 주면 바로 생각해 내는 것은 건망증이다. 치매는 기억력 감퇴뿐 아니라 언어능력, 시공간 파악능력, 인격 등 정신능력에 장애가 발생해 지적인 기능의 지속적 감퇴가 초래된다.

▶치매의 증상= 무엇을 어디에 두었는지, 유명인이 이름이 무엇인지, 중요한 날들이 언제인지 기억이 나지 않는데, 힌트를 주거나 시간이 어느 정도 지나도 떠오르지 않으면 치매를 의심해 봐야 한다.

기억력 저하는 치매의 대표적인 증상이다. 여기에 언어장애가 겹치면, 정상적인 생활이 어려워지기 시작한다. 물건의 이름이 떠오르지 않고, 하고자 하는 말이 혀끝에서 맴도는 '명칭 실어증'이 치매로 인한 언어장애다. 좀더 심각한 것은 시공간 파악 능력이 떨어지게 되는 것. 길을 잃고 헤매게 된다. 초기엔 낯선 곳에서 길을 잃곤 하지만, 증상이 진행되면 자기 집을 못찾거나 화장실과 안방을 혼동하기도 한다. 일상적 생활도 힘들어지기 시작하고, 계산능력이 떨어져 거스름 돈을 헷갈리거나 돈관리도 못하게 된다.

▶"낯선 사람이 된 아버지, 감당하기 힘들어요"= 치매는 성격의 급격한 변화를 동반한다. 매우 흔하게 나타나는데, 과거에 꼼꼼하던 사람이 대충 일을 처리하는가 하면, 매우 의욕적이던 사람이 매사에 무관심해지기도 한다. 감정의 변화가 극심하기 때문에 환자의 상태를 예측하기 어렵고, 우울증이 동반되기도 한다. 수면장애가 생기거나 잠을 지나치게 많이 자기도 한다. "우리집에 낯선 사람이 들어와 사는 것 같다"는 느낌을 가족들이 갖게 된다. 그래서 가족만의 힘으로 치매환자를 돌보는 것은 벅찬 일이다. 사회적인 돌봄의 필요성이 꾸준히 제기되는 이유다.

치매는 원인 질환이 뚜렷해 치료가 가능한 경우도 있지만 알츠하이머 치매처럼 치료법이 없어 증상을 개선하고 진행을 늦추는 시도 밖에 할 수 없는 치매가 더 많다. 점점 늘어날 수밖에 없는 사회구조이기 때문에 집안의 문제로 치부하지 말고, 사회 혹은 국가가 일정 역할을 해줘야 한다는 전문가들의 의견이 많다. 치매와 관련된 의학적, 생물학적 요소들과 사회적 문제점 등을 하나씩 정리하며 사회적 합의를 찾아가야 할 때다.

관련기사

- 치매 사망률 작년 6.3% 증가... 사망원인 9위에서 7위로

- '고령사회의 적' 치매 (2) 알코올성 치매

- 알츠하이머의 또다른 원인? 항산화 관련 유전자 이상!

- 치매가족 실종 예방하고 싶다면? 지문안심센터 서비스 이용을!

- 지나친 무관심, 초기 치매의 징후일 수 있다

- 효과 불분명한 ‘치매 예방약’ 과다처방 심각

- '고령사회의 적' 치매 (3) 치매 진단 위한 심리검사는 어떻게 하나

- 박성광 부친 치매 진단... '치매 예방 3.3.3'을 아시나요?

- '고령사회의 적' 치매 (4) 치매 예방 체조 14가지

- '고령사회의 적' 치매 (5) 연령대별 '치매예방 플랜'