제가 운영위원으로 참여하는 만성골수백혈병(CML) 환우와 가족들의 모임 ‘제로 클럽(Zero Club)’을 대표해서 5월 23일부터 25일까지 루마니아의 수도 부카레스트에서 열린 ‘2025 CML HORIZON’에 다녀왔습니다.

‘CML HORIZON’은 ‘만성골수성백혈병 지지자 네트워크(CML ADVOCATES NETWORK)’라는 국제기관이 주최하는 국제 학술대회입니다. 전 세계 96개 국가에서 활동하는 131개 혈액암 단체의 리더들이 1년에 한 번 모여 CML에 대해 함께 고민하고 정보를 나눕니다.

YOU ARE NOT ALONE.

LEAVING NO CML PATIENT BEHIND.

Learn, Share, Grow, Together.

당신은 혼자가 아니며

누구도 혼자 남겨두지 않는다.

함께 배우고 나누고 성장하자.

CML HORIZON의 정신입니다.

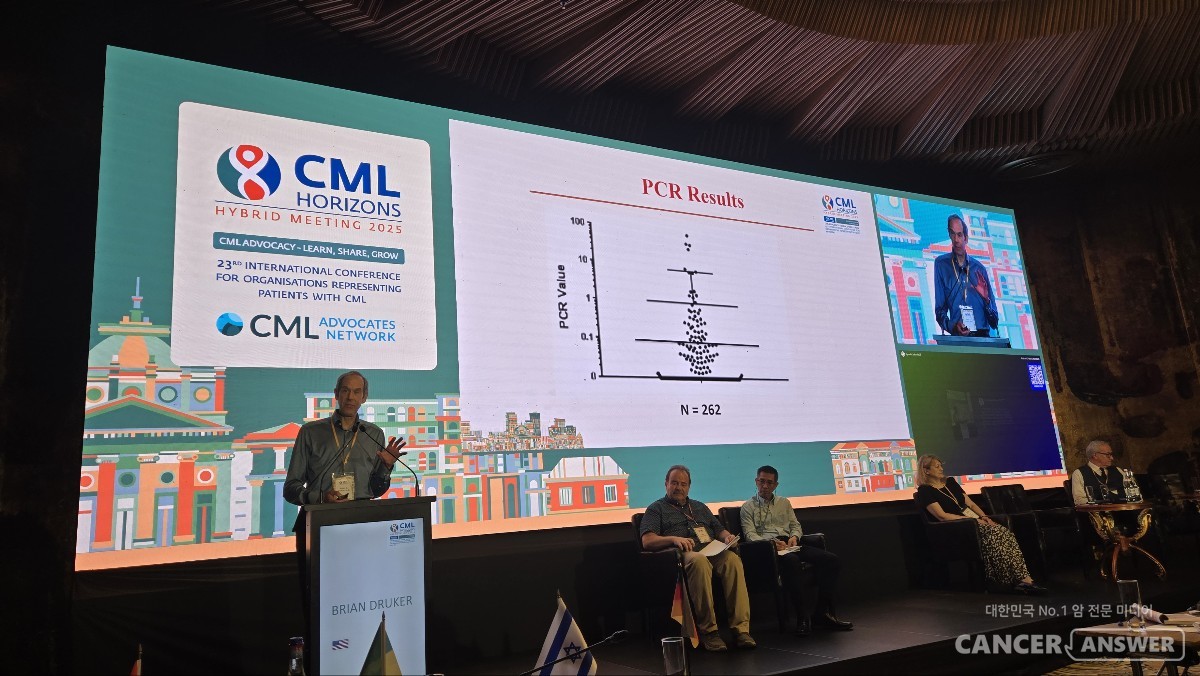

글리벡 탄생에 기여한 드러커 박사를 만나다

올해 CML HORIZON은 23번째였으며, 글리벡처럼 우리가 먹는 표적치료제가 만들어진 지 25년이 됐다는 것을 기념해 특별히 글리벡 탄생에 기여한 브라이언 드러커(Brian Druker) 박사에게 감사인사를 미리 써서 보내는 이벤트도 있었습니다.

글리벡이 개발되기 이전의 만성골수백혈병 약들은 생존율을 크게 높이지 못한 데다 부작용이 컸지만, 첫 번째 표적치료제인 글리벡 덕분에 수많은 CML 환우들이 골수이식 없이도 항암제를 먹으며 일반인에 가까운 생존율을 보이며 살아갈 수 있게 됐습니다.

브라이언 드러커 박사께서는 이번 CML HORIZON에 직접 오셔서 세션에도 참여하시고 질문에 답변도 해주셨습니다. 세션이 끝난 뒤 저녁 리셉션 때도 모두가 그분께 감사하는 마음으로 일어나 기립박수를 보냈습니다.

드러커 박사는 CML로 인해 본인 인생이 완전히 변했다고 하셨습니다. 지금의 아내를 처음 만났을 때 아내가 그의 직업을 별로 안 좋게 보셨는데, 1년 뒤 피플 지에서 CML을 특집으로 다루면서 아내가 드러커 박사를 인터뷰한 뒤로 두 분이 사랑에 빠져 지금까지 잘 살고 있다고 합니다.

한국의 뛰어난 의료 수준과 건강보험 제도 재확인

매년 열리는 이 컨퍼런스를 위해 주최 측이 들이는 노력을 보면 정말로 진심이 느껴집니다.

저는 바쁘다는 이유로 평소에는 대화에도 잘 참여하지 못하고 안내도 잘 읽지 못하고 보통 출발일까지 제 일을 하다가 비행기를 탄 뒤에야 관심을 가지는데, CMLAN(만성골수성백혈병 지지자 네트워크)의 로드 파두아 의장(필리핀)과 지오라(GIORA)님, 사무국의 리디자(LIDIJA), 니콜라(NICOLA), 마리아(MARIA)는 정말로 모두를 가족처럼 대해 주셔서 매번 감동받습니다.

지난해부터 열린 아시아 태평양c 지역 모임의 주제는 ‘금융적인 문제의 해결 방안’이었습니다. 단체의 통장으로 모은 돈을 환자에게 보내주는 것에 대한 법적인 어려움이 있으며 이를 해결하는 방안에 대한 사례 공유가 있었습니다. 네팔의 경우는 환자가 검사를 받고 나면 단체에서 가서 결제해 주는 방식으로 이런 문제를 해결했다고 합니다.

조기 약물 중단을 의미하는 기능적 완치(TFR: Treatment-Free-Remission)를 시도해야 하는가에 대한 고민도 논의됐습니다. 글리벡을 먹으며 15년째 안정적이지만, 의사의 조기 약물 중단 권고에도 두렵다는 태국 CML 환우의 사례를 듣고 CML 급성기로 골수이식을 받은 저는 다음과 같은 의견을 드렸습니다.

“저는 첫 판정이 급성기라 골수이식 밖에는 다른 선택의 여지가 없었지만, 골수이식 등 치료는 자신의 생명이 달려 있는 고통스러운 과정이므로 결정은 환자가 주체적으로 해야 할 것 같습니다.”

아시아의 경우 지역 별로 의료수준 격차가 매우 큽니다. 한국을 제외한 다른 나라에서는 CML 환자에 대한 골수이식 사례 자체가 많지 않습니다.

글리벡과 같은 먹는 항암제 처방을 위해서 1주일을 휴가 내고 병원에 가야 하는 아프리카 지역 환자들도 있고, 먹는 항암제로 치료 중 정기적으로 받아야 하는 혈액검사와 유전자 검사도 본인 나라에서 받기 어려워 다른 나라로 샘플을 보내야 하거나 국민건강보험 제도 미비로 본인 부담금이 너무 커서 피검사도 제대로 하지 못하는 나라도 많습니다. 이처럼 나라 별 의료 격차가 매우 큰 상황인데, 우리나라의 건강보험 제도와 의료환경은 비교적 뛰어난 편입니다.

이어진 세션에서도 먹는 항암제를 어떻게 사용해야 가장 효과적인지, 칵테일 요법에 대한 연구, 먹는 항암제에 대한 의미있는 효과가 안 보일 경우 다음 치료를 어떻게 할 것인지에 대한 의료진과 환우들의 논의가 있었습니다.

기능적 완치를 시도할 것인가, 약을 먹으면서 안정적으로 살아갈 것인가

둘째날 오후 세션 주제는 TFR(기능적 완치: 약을 끊고 관해 상태)과 QOL(삶의 질)로, 제가 가장 관심 있는 주제였습니다.

기능적 완치 세션(메디컬 세션)의 주제는 ▷기능적 완치 연구의 새로운 결과 ▷기능적 완치 시도를 시도할 때 필요한 심리적인 지지 ▷기능적 완치 시도 1차 실패 후 재시도 시 환자의 마음 3가지였습니다.

모든 발표가 이뤄진 뒤 기능적 완치와 삶의 질 중 무엇이 더 중요한가에 대한 투표와 토론이 있었습니다.

드러커 박사를 포함한 의사들은 모두 “기능적 완치 시도율이 높아졌지만 아직 재발율도 높으므로 의학적으로 엄격한 기준에 맞는 경우에만 시도하는 것이 안전하다”는 입장이었습니다. 기능적 완치를 시도하는 기준 역시 이번에 의사들이 발표한 내용은 제가 알고 있는 국내 기준보다 훨씬 신중했습니다.

모든 발표와 대화 내용은 컨퍼런스가 끝난 뒤 발표자료와 현장 비디오 영상으로 CMLAN의 2025 CML HORIZON 페이지에서도 보실 수 있습니다.

https://www.cmladvocates.net/cml-horizons-2025-bucharest-romania/