앞선 두 번째 글에서 우리는 암의 원인이 미토콘드리아와 같은 세포 핵 주변의 환경일 수 있다는 가설에 대해 이야기해 보았습니다. 이 가설을 설명하면서 암세포는 정상세포와는 다른 특이한 에너지 대사를 한다고 설명드렸습니다. 이번 글에서는 암 세포의 에너지 대사에 대해 알아보겠습니다.

독일의 노벨상 수상자 오토 바르부르크(생화학자)가 주장했다고 해서 ‘바르부르크 효과’로 불리는 암 세포 특유의 에너지 대사(산소를 사용하지 않는) 과정을 이해하려면 ‘세포호흡’, ‘해당작용(Glycolysis, 당 분해)’이라는 개념을 이해할 필요가 있습니다.

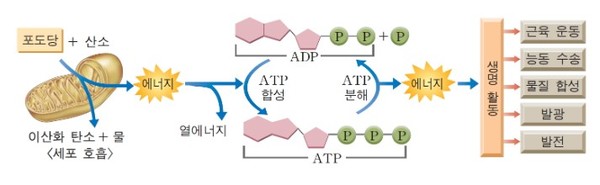

우리가 먹은 음식은 소화·흡수 과정을 거쳐 포도당, 아미노산, 지방산으로 바뀝니다. 우리 몸의 세포에서는 이를 원료로 ATP(아데노신3인산)라는 유기화합물과 세포 성장에 필요한 물질이 만들어집니다. 이 과정이 ‘세포 에너지 대사’입니다. 우리 몸에서 실제로 사용되는 ‘에너지 화폐’인 ATP는 ADP(아데노신2인산)와 무기 인산으로 분해되면서 에너지를 방출하는데, 이 에너지의 40%는 근육 운동, 능동 수송, 물질 합성 등의 생명 유지활동에 사용되고 60%는 열 에너지로 방출됩니다.

위 그림은 인체의 주 영양소인 포도당을 중심으로 이 과정을 도식화한 것입니다. 우리 몸에 흡수된 포도당은 세포질에서 해당(당분해) 작용을 거쳐서 피루브산(Pyruvate)으로 변환됩니다. 피루브산은 미토콘드리아로 들어가 산소와의 합성을 거쳐 ATP를 만드는데, 이 과정을 ‘세포호흡’이라고 부릅니다. 산소가 부족한 경우에는 세포질에서의 ‘혐기성(嫌氣性) 해당 작용(산소 없이 당을 분해)’을 통해 ATP를 만들기도 합니다.

그런데 암세포는 산소가 충분한데도 ‘세포호흡’은 거의 하지 않고 해당작용 위주로 ATP를 만듭니다. ATP 생산량은 ‘세포호흡’보다 훨씬 적습니다. 산소가 충분한데도 해당작용을 우선적으로 하기 때문에 ‘호기성(好氣性) 해당 작용’이라고 부릅니다.

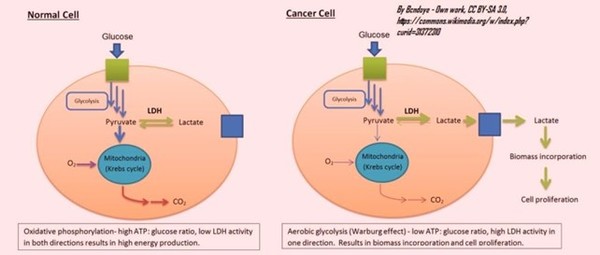

그림을 통해 암세포에서 일어나는 ‘바르크부르크 효과’를 설명해보겠습니다. 아래 그림은 암 세포의 ‘호기성 해당작용’ 과정입니다. 큰 원(암세포) 안에 핵(Nucleus)과 미토콘드리아(Mitochondria)가 있습니다.

음식 분해를 통해 포도당(Glucose)이 암세포 안으로 들어옵니다. 암세포는 HK2, PFK1과 같은 효소를 동원해 해당작용과 오탄당인산경로(PPP, pentose phosphate pathway)를 촉진합니다. 나중에 자세히 설명드리겠지만 오탄당인산경로는 NADPH(항산화 효소의 일종)의 생성을 촉진시켜 미토콘드리아의 활성산소를 없애고 궁극적으로는 암세포의 자살을 막는 작용을 합니다.

해당작용을 통해 생성된 피루브산(Pyruvate)은 젖산탈수소효소(LDH)의 작용으로 인해 젖산(Lactate)으로 변한 뒤 암세포 밖으로 배출됩니다. 이렇게 배출된 젖산은 암세포 주변을 산성화 시킵니다. 정상세포라면 피루브산이 미토콘드리아로 넘어가야 합니다. 이 과정이 잘 이뤄지기 위해서는 피루브산 탈수소효소(PDH)가 필요한데, 암세포에서는 PDH를 억제하는 PDK(피루브산 탈수소효소 키나아제)의 방해로 인해 피루브산이 미토콘드리아로 넘어가지 않는 것으로 보입니다. 이 같은 ‘바르부르크 효과’ 덕분에 암세포는 세포자멸이 일어나지 않고 신생혈관 생성이 촉진되며, 종양 미세환경의 산성화, 침윤, 전이 촉진 등의 결과를 만들어 냅니다.

아래 그림은 ‘바르부르크 효과’가 일어나는 암세포와 정상세포를 비교한 것입니다. 왼쪽이 정상세포, 오른쪽이 암세포입니다.

정상세포는 포도당(Glucose)을 하나 먹으면 해당작용으로 피루브산을 만들고, 피루브산은 미토콘드리아에서 산소와 결합해 ATP를 만듭니다. 파란색의 작은 원이 미토콘드리아인데, 이 안에 TCA 사이클과 전자전달계가 있어 각각 에너지를 생산합니다. 주황색이 세포질인데, 여기에 해당작용 ‘공장’ 1개가 있는 것이지요.

오른쪽의 암세포는 어떨까요? 파란색의 원 미토콘드리아로 향하는 피루브산(Pyruvate)과 산소의 화살표, 미토콘드리아에서 배출되는 이산화탄소(CO2) 화살표가 정상세포보다 가늘다는 것을 볼 수 있습니다. 이는 ‘세포호흡’이 약하다는 뜻입니다. 반면 피루브산이 젖산이 되는 과정(젖산 발효 대사)은 굵은 화살표입니다. 젖산 발효 대사는 근육 운동, 좀 더 정확하게는 순발력을 요구하는 단시간 고강도 운동을 할 때 에너지를 만들어 내는 방법입니다. 산소 없이 단시간에 포도당을 에너지로 전환하는 것이지요.

산소가 충분한데도 암세포가 미토콘드리아의 ‘세포호흡’을 하지 않고 ‘젖산 발효 대사’를 하는 이유가 있겠지요? 정상세포는 포도당 하나로 38개의 ATP를 만듭니다. 이에 비해 암세포는 2개의 ATP 밖에 생산하지 못합니다. 그런데 암세포의 입장에서는 이게 엄청난 이득입니다.

우선 ATP 합성이 엄청 빠릅니다. 산소 없이도 그냥 해당작용에서 곧바로 ATP를 빠르게 생산하는것이지요. 한 번에 ATP를 2개 밖에 못 얻지만, 암세포는 많은 포도당을 빨아들일 수 있기 때문에 빠르게 많은 에너지를 생산할 수 있습니다.

두 번째 좋은 점은 생체물질 합성입니다. 해당작용을 통해 포도당이 피루브산으로 변화하는 동안오탄당인산경로(PPP)를 통해 세포를 구성하는 물질(뉴클레오티드, 지질 등)이 만들어집니다. 암세포도 분열, 증식하려면 이런 세포 구성물질이 많이 필요하니까 이 경로가 활발해지면 암세포에게는 좋습니다. 더욱이 NADPH라는 항산화 물질을 많이 만들 수 있는데, 이는 미토콘드리아에서 생성되는 활성산소를 억제해서 암세포의 세포자멸사를 억제합니다.

세 번째 이점은 암세포 주변을 젖산을 통해 산성화시키는 것이지요. 산성화된 암 주변조직은 다른 조직을 침범하기에 좋고 백혈구 등이 침입하기가 어려워 면역작용이 잘 안 일어나게 됩니다. 산성화된 환경은 항암제 내성도 유발합니다.