희소암이지만 미국에선 한해 5000명 넘는 사망자가 나오는 '연조직 육종(soft-tissue sarcoma)'은 근육, 결합조직, 지방, 혈관, 신경, 힘줄, 관절 활막(joint lining) 등에 생기는 암이다. 신체 부위별로 보면 팔다리, 복강 후벽, 내장, 체강, 두경부 순으로 자주 발생한다. 특히 활막 육종은 폐로 많이 전이해 예후가 좋지 않다.

연조직 육종이 생성하는 특정 단백질이 면역세포의 공격을 차단하는 스위치 역할을 하는 것으로 밝혀졌다. 대식세포(macrophage)의 이동을 억제하는 이 단백질이 발현하면 원래 암세포를 공격하는 면역세포가 오히려 암세포의 성장을 도왔다. 일종의 최면제 역할을 하는 단백질인 셈이다.

미국 로스앤젤레스 세다스-시나이(Cedars-Sinai) 메디컬 센터 과학자들이 수행한 이 연구 결과는 21일(현지 시각) 오픈 액세스 저널 '셀 리포츠(Cell Reports)'에 논문으로 실렸다.

연구팀이 이 단백질을 찾아낸 곳은 '종양 미세환경(tumor microenvironment)'이다. 암 종양이 오래 생존하고 성장하려면 정상세포보다 훨씬 많은 영양분을 흡수해야 한다. 이를 위해 암 종양은 새로운 혈관을 만들고 다른 세포들을 주변으로 끌어들이는데 이를 종양 미세환경이라고 한다.

인간과 생쥐 모델의 연조직 육종 샘플을 비교 분석하던 중 특이한 현상이 눈길을 끌었다. 대다수 종양 샘플의 미세환경엔 골수세포(myeloid cell)가 유난히 많았다. 골수세포는 골수에서 발생하는 과립구 계열의 젊은 세포를 말한다.

암 종양이 자신을 공격할 수 있는 면역세포를 주위에 끌어들인다는 건 이치에 맞지 않았다. 그래서 더 실험해 보니 거꾸로 많은 골수세포가 종양의 성장을 촉진하는 기능을 했다. 연구팀은 골수세포가 이런 기능을 갖게 된 원인을 확인하기 위해 종양이 분비하는 단백질과 골수세포 표면의 수용체를 세밀히 검사했다.

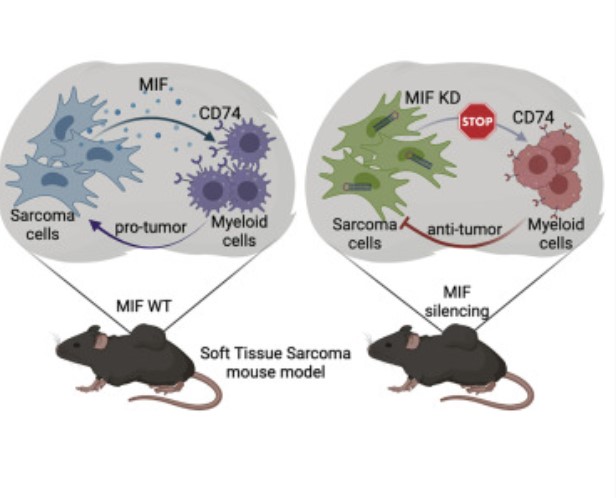

뜻밖에도 종양세포엔 다량의 '대식세포 이동 억제 인자(MIF)'가 발현했고, 골수세포 표면엔 MIF를 감지하는 수용체들이 존재했다. 이는 대식세포가 접근하지 못하게 하라는 종양 세포의 메시지를 골수세포가 수용할 수 있다는 뜻이다.

이 MIF가 바로 연구팀이 찾던 '분자 스위치'였다. 이 스위치가 켜지면 골수세포는 암세포를 공격하는 대신 암세포를 돕는 데 앞장섰다. 하지만 MIF가 발현하지 않는 암세포로 키운 종양은 골수세포의 공격에 약했다. 이런 종양은 골수세포가 쉽게 파고들었고 그러면 종양의 성장이 억제됐다.

연구를 이끈 즐레니아 구아르네리오 방사선종양학 교수는 "원래 골수세포가 종양을 직접 공격하거나 T세포 같은 면역세포를 활성화할 수 있다는 걸 의미한다"고 지적했다.

당연히 이 발견은 새로운 연조직 육종 치료법을 개발하는 데 도움이 될 수 있다. 예컨대 암세포의 MIF 발현을 막는 약을 개발해 기존 항암제와 병행 투여하는 게 유망한 치료법이 될 수 있다는 것이다.

이번 연구는 드문 암 유형인 육종에 초점을 맞췄다는 점에서도 주목된다. 지금까지 암 생물학과 면역 항암 연구는 흔한 유형인 암종(carcinoma)에 집중됐다. 암종은 상피 조직에서 세포의 DNA 손상 등으로 생긴 암을 지칭하는데 육종은 간엽 기원의 형질 전환 세포로부터 발생한다. 치료가 어렵던 육종의 치료에 획기적인 전기가 마련됐다.