위암에 대한 면역항암제 치료의 효과를 예측할 수 있는 방법을 국내외 공동연구진이 발견했다.

세브란스병원 위장관외과 정재호 교수는 미국 메이요 클리닉, 텍사스대학교 사우스웨스턴 메디컬센터와의 공동연구를 통해 위암 환자에서 면역관문억제제(면역항암제의 일종) 반응을 예측할 수 있는 유전자 시그니처를 발견했다고 18일 밝혔다.

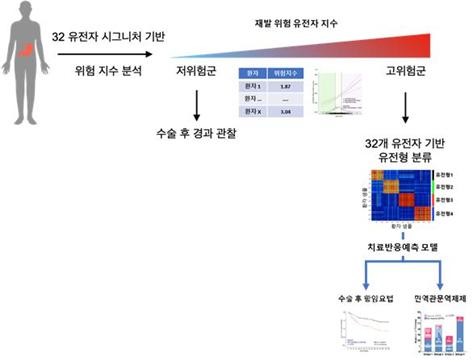

면역관문억제제는 환자의 자가면역체계를 활성화해 체내 면역세포가 암세포의 성장을 저지하게 하는 암 치료법이다. 연구팀은 미국 암 빅데이터 플랫폼인 암 유전체 지도(The Cancer Genome Atlas, TCGA)가 발표한 19개 암종의 환자 6681명의 체세포 돌연변이 데이터를 기계학습 알고리즘 엔트리패스(NTriPath)에 입력해 위암에서만 보이는 암세포 활성 경로를 분석했다.

엔트리패스는 대규모의 유전자를 체계적으로 분석해 돌연변이 유전자와 다른 유전자 간의 상호작용을 확인하는 프로그램이다. 분석 결과, 암세포 증식·세포사멸·손상된 DNA 복구·중간엽 기원 세포 경로 등에 영향을 미치는 유전자인 TP53·BRCA1·MSH6·PARP1 등 32개의 유전자 시그니처가 면역관문억제제 반응성과 상관 관계가 있다는 것을 발견했다.

이에 연구팀은 분석 결과를 다른 위암 환자에도 적용할 수 있는지 확인하기 위해 세브란스병원에서 위암 수술을 받은 환자 567명의 유전자 분석 자료에 적용했다. 그 결과, 암세포 활성 경로가 각각 다르게 활성화돼 면역관문억제제에 서로 다른 반응성을 보이는 두 그룹으로 나뉘었다.

한 샘플 그룹에서는 손상된 DNA를 복구하는 세포 경로와 암세포 증식 억제 및 사멸 관련 경로가 활성화돼 면역관문억제제에 따른 치료 예후가 좋은 것으로 확인됐다. 반면 다른 샘플 그룹에서는 면역관문억제제에 저항성을 보였다. 이 경우 암세포가 면역세포로부터 보호될 수 있는 종양미세환경을 유발하는 중간엽 기원 세포 경로가 활성화됐다.

연구진은 손상된 DNA를 복구하는 세포 경로, 암세포 증식 억제 및 사멸 관련 경로 활성화는 면역관문억제제에 좋은 반응성을 보이는 유전자 시그니처로, 중간엽 기원 세포 경로 활성화는 저항성을 보이는 유전자 시그니처로 확인됐다.

정재호 교수는 “면역관문억제제 효과를 높이고 환자 예후를 개선하기 위해서는 임상적 효과를 예측할 수 있는 시그니처가 필요하다”라며 “이번 연구를 통해 확인한 돌연변이 유전자 암세포의 활성 경로를 통해 위암 치료에서 환자 맞춤형 전략을 수립할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’(IF 14.919) 최신 호에 게재됐다.